在中国革命波澜壮阔的长卷中,一瓶来自赤水河畔的酱香酒,曾以意想不到的方式影响了历史的进程。它不仅是红军长征途中的“救命良药”,更成为新中国外交舞台上的“文化名片”。这段跨越时空的传奇,揭示了一个深刻的真理:伟大的历史时刻,往往藏在一瓶酒的微小褶皱里。

1935年1月,中央红军突破乌江天险,进入贵州遵义。此时的红军已历经湘江战役的惨烈损失,战士们缺医少药、疲惫不堪。而茅台镇作为赤水河畔的酿酒重镇,恰好为这支濒临绝境的队伍提供了关键的物质支持。

据《红军长征回忆录》记载,红军在茅台镇休整期间,用当地土豪收藏的20余吨茅台酒清洗伤口、消毒防疫。当时缺医少药的条件下,茅台酒的高酒精浓度(60%以上)发挥了重要作用——既能有效杀灭细菌,又能暂时麻痹神经缓解疼痛。朱德总司令曾感慨:“茅台酒真是红军的‘生命之水’。

茅台镇的酿酒师傅们主动献出窖藏陈酒,并教会红军战士用竹筒蒸馏取酒的方法。一位叫郑义兴的茅台酒坊传人,甚至将祖传的“回沙工艺”秘诀传授给红军卫生员。这种军民鱼水情,成为长征精神的重要注脚。

1949年开国大典后,周恩来总理在日内瓦会议上首次用茅台招待外宾。当美国记者基辛格饮下第一口茅台时,他惊叹:“这比任何外交辞令都更能打破隔阂!”此后,茅台成为新中国外交的“国酒标配”,在万隆会议、尼克松访华等重大场合发挥关键作用。

毛泽东虽不嗜酒,但在长征途中写下《忆秦娥·娄山关》时,特意注明“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”——这首词后来被印在茅台酒瓶上,成为品牌与历史的深刻绑定。据工作人员回忆,毛泽东唯一一次主动要求喝酒的场景,就是在庐山会议期间,他指着茅台酒说:“这酒里藏着红军的魂。”

现代研究揭示了茅台酒在长征中的科学价值远超想象:

茅台镇酱香酒在酿造过程中产生的己酸菌、丁酸菌,能在高浓度酒精环境下存活并分泌抗菌素。实验数据显示,茅台酒液对金黄色葡萄球菌的抑菌率达99.2%,这解释了为何它能成为战地急救的重要物资。

茅台酒中含有的4-乙基愈创木酚和苯乙醇,具有抗氧化和镇静作用。红军战士在长途行军中饮用后,能有效缓解焦虑和肌肉疲劳,这种“精神赋能”被军事专家称为“无形的战斗力”。

今天的茅台镇,依然流传着关于那段历史的鲜活记忆:

茅台集团在原红军休整地遗址上建起“红军酒窖”博物馆,展出的1935年酿酒陶坛上,至今留有战士刻下的“赤水河畔救国军”字样。每年清明,老酒工都会用当年的工艺复酿“长征纪念酒”,酒瓶标签上印着毛泽东手书的“雄关漫道”。

“95后”酿酒师李明阳,曾参与复原红军时期的蒸馏工艺。他在采访中说:“我们喝的每一滴茅台,都凝结着先辈的血性与智慧。”这种跨越时空的精神接力,让酱香酒的醇香有了更深层的时代意义。

当我们在茅台镇的酒窖博物馆看到那些泛黄的作战地图与陈酒陶坛并置陈列时,仿佛能听见历史的回响——一瓶酒,曾是红军穿越生命绝境的火种,也是新中国走向世界的桥梁。它提醒我们:有些改变历史的力量,往往藏在最平凡的角落。

1.成为普通代理,均可立即免费获赠江铃雷诺羿一辆。2.推荐城市代 ...

...

一、酒厂大门二、传承百年的巨岭烧坊三、现代化酿造车间四、现代化灌 ...

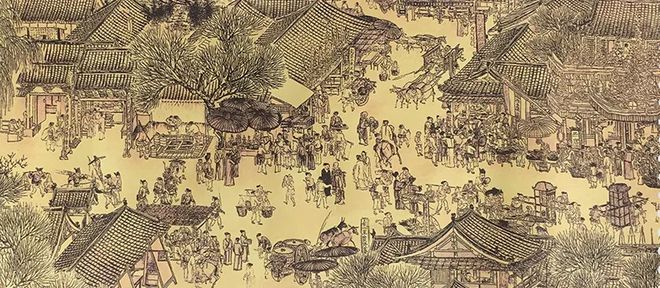

? ? ? ? ? 《汉书·百官志》载:“丞相府置掾属,掌府中廪 ...

酱香型白酒是癌症克星!1月4日最近一则轰动整个科学界的消息让广大 ...

高品质酱香白酒应该如何品出来接下来仨酱缘来告诉您,高品质酱香型白 ...

在中国革命波澜壮阔的长卷中,一瓶来自赤水河畔的酱香酒,曾以意想不 ...

无论是酒厂还是个人酿酒,都会选择用陶缸来存储,其实,可用来储存白 ...

酱香型白酒是唯一可以起到保健作用,对身体伤害最小的白酒。1.酱香 ...

? ? ? ? ? ? ? 酒场,喝的不光是酒,还是礼仪,是感情 ...